在人类过去漫长的历史中,人们总是倾向于记住那些挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾的人物,就像每一个鸡汤故事里,作者总会告诉读者:“人们总是只会记住第一名,而忽略后面的数位优秀的人。”

在商业世界中更是如此,人们往往只能记住那些统治一整个时代公司的CEO,进而忽略掉许多隐藏在CEO之后,却同样创造历史的人物。就像我们总会记得马克·扎克伯格之于Facebook、杰夫·贝索斯之于亚马逊、马化腾之于腾讯、张一鸣之于字节跳动。

【资料图】

【资料图】

但这些活在聚光灯之下的CEO背后,都会有一位极受信任的“影子”,在公司的经营中起到一锤定音的作用。例如,设计了亚马逊Prime会员计划、亚马逊第三方卖家市场、亚马逊娱乐、亚马逊Business和亚马逊广告的杰夫布莱克波恩;改变了腾讯增长思路的刘炽平;从零搭建字节跳动整个商业化体系的张利东;以及我们今天故事的主角,几乎从零开始构建了一个年营收超1000亿美金的广告帝国的雪莉·桑德伯格。

1 将基石与我,带给Facebook

桑德伯格确实并不太像是一个传统意义上的“影子”,相比大多数公司二号人物的低调内敛不同,桑德伯格一直以来都是一个熠熠生辉的人,著书立传、宣传女性主义(事实上,桑德伯格并不算是一个传统的女权主义者,相反虽然她的经历可能毁誉参半,但不可否认她的存在本身就是对职业女性的一种激励)、一手搭建了包括Google和Facebook在内的两家互联网巨头的广告部门、又在随后的时间里深陷各种公司丑闻的漩涡之中。

即便如此,我们也必须承认桑德伯格是一位不容忽视的商业领袖,在她加入Facebook之初,人们一度称其为房间里唯一的成年人(The adult in the room),因为扎克伯格和Facebook最早的一批员工负责对互联网、Facebook以及未来的美好设想,而桑德伯格则负责通过商业运作来赚取足够的利润,以便实现这些美好的设想。

虽然商业化为Facebook带来了很多负面新闻,很多行业观察者同样指责她并未做出措施来防止这些问题发生。但不可否认的是,从桑德伯格掌管公司的广告业务开始,该公司的年收入从大约 1.5 亿美元一路增长到去年的 1179 亿美元。

马克·扎克伯格于 2021年7月8日在爱达荷州太阳谷举行的艾伦公司太阳谷会议后与雪莉·桑德伯格散步。

前 Facebook 员工凯蒂·哈巴斯 (Katie Harbath) ,现咨询公司 Anchor 的首席执行官在接受CNN采访时曾直言,“在某些方面,Mark 和 Sheryl 是联合首席执行官。”

这也是为何随着桑德伯格在今年6月1号用一封千字长文,告别了她在Facebook 的14年,并表示未来会将绝大多数的时间都投入到慈善和个人事件上去以后,扎克伯格最终会在自己的发帖回应中,宣称这是一个时代的落幕的元婴。

不过,从某些层面上来说,桑德伯格可能并不仅仅只是一个商业时代的代表。毕竟她在Google工作时是互联网时代的代言人,到了Facebook之后,她又是移动互联网时代的代言人。

甚至是许多传言中最终导致桑德伯格离开的是Meta的新未来——元宇宙,从某种程度上来说也是盛开在Facebook庞大广告营收基础之上的鲜花,无论元宇宙未来是否能成功,就目前来看没有广告带来的庞大现金流,Facebook恐怕也没有足够的资金投入到元宇宙相关的研发当中去。

2 移动互联网时代的华美乐章已然奏响

曾经Google作为互联网时代的巨头,广告业务几乎独步天下,而这一个宏大的互联网搜索竞价排名广告,以及互联网广告联盟的时代,正是由桑德伯格一首开创。

不知道应该说是巧合,还是桑德伯格早已准备的Plan B,在2007年的圣诞夜,桑德伯格在一次聚会上认识了一个叫扎克伯格的小伙子,并听到了一个新的想法——网络反而能解放真实的自我。

而同一时间节点上,Google在2005年8月收购注资的安卓公司,在经历了两年的漫长开发后,于2007年11月,其第一次与84家硬件制造商、软件开发商及电信营运商组建开放手机联盟共同研发改良Android系统。随后Google以Apache开源许可证的授权方式,发布了Android的源代码。次年,也就是2008年的10月份第一部Android智能手机正式发布。

此时,未来已至,桑德伯格却不是Google这艘宇宙火箭的主要掌舵人。

也许是看到了Facebook未来在移动端大展拳脚的未来,也许是被扎克伯格的对Facebook未来的热诚所感动,又或许是在看到了移动端所代表的未来。除了这些可能性之外,有一点几乎是可以确定,Google当时已经无法给桑德伯格更多的决策权了。

根据海外媒体INSIDER的报道来看,Google彼时的CEO曾提议由她接任首席财务官,但桑德伯格想要承担更多的责任,或者说需要更多施展抱负的空间,她的目标直指Google首席运营官一职,但可能Google的高管们似乎觉得觉得Google拥有CEO施密特和谷歌的两位联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林三人作为最高决策者已经足够。

或者Google当时已经有了别的计划,但就最终结果来看,桑德伯格只剩下两个选择,要么继续在Google做自己熟悉的工作,或者离开Google寻找更广阔的空间。

前谷歌首席执行官埃里克施密特和雪莉·桑德伯格

桑德伯格在当时还是有足够的余地,即使Google这艘宇宙火箭不能给她足够的空间,她还可以选择加入Facebook,彼时扎克伯格对其信任有加,而桑德伯格也在Facebook之上看到足够的未来。总的来说,此时的Facebook与桑德伯格棋逢对手,将遇良才,双方高度重合的利益,使得她毅然决然的抛弃了过往荣誉,在全球经济风雨飘摇的2008年初,加入了Facebook。

当然了,命运中的所有馈赠必然有其代价,对当时的桑德伯格而言,她仿佛再一次回到了2001年刚加入Google时,那会Google只有260名员工,要知道那会她所在的广告和销售团队仅有4人的状态。但加入Facebook甚至比当年刚加入Google初级更惨,Facebook那会只有总计130名员工,而从Google离开时,桑德伯格管理的Google广告业务团队已经扩大到近4000人。

这就意味着,Facebook要面临的问题显然更多一些,且早期绝大多数公司经营的事物都要交给桑德伯格来完成。她要考虑广告策略、招聘和解雇、管理以及处理政治问题,于是扎克伯格为桑德伯格量身打造了一个COO的职位。

桑德伯格也迅速适应了她的角色,建立起一套完善的广告业务,雇佣更多的优秀人才,改造甚至从头树立公司的管理文化,向最初的管理者们传授如何经营一家企业,创立最初也是基本的发展框架。

毕竟,一个年轻的,充满着对未来幻想,又对公司经营抱有不切实际幻想的“甩手掌柜”可不是一个典型的好领导。例如,她为扎克伯格和工程师安排九点的会面,但扎克伯格没来,因为在扎克伯格这位老板看来,九点指的是晚上九点,不会有人早上九点就来上班。

又或者,就在桑德伯格加入Facebook后的第一个夏天,也是在公司新业务的重要阶段,扎克伯格突然兴起决定出去旅行一个月。没有留下指示,他就把公司直接交给桑德伯格和当时的产品管理总裁马特·科勒,在这一个月期间,这位老板几乎失联。

当然,我们也可以认为这在某种程度上是充满信任的表现,除了处理这些由于老板“不靠谱”而带来的焦头烂额的麻烦之外,就像一开始说的一样桑德伯格还要负责招聘业务,迅速的雇佣更多熟练人才,以便Facebook能够快速搭建起一支有力的团队,从而在商业上完成“止血”。

于是,在那段时间桑德伯格几乎可以说是最不受Google欢迎的人,在谷歌的前同事莫里·格雷厄姆 (Molly Graham) 跟随她来到了Facebook,帮助生产移动端产品,密友埃利奥特·施拉格 (Elliot Schrage) 也从谷歌跳槽,成为了Facebook 全球传播和公共政策副总裁,此外还有Schrage、Fischer、Choksi …… 到2011年年中,根据Linkedin上的数据,在Facebook 工作的前Google 员工人数,大约是在Google工作的前Facebook员工的四倍。

但显然,事情的发展从来不会一帆风顺,就像在互联网刚刚崛起的2001,从传统媒体手中争夺广告份额从来不是一件容易的事,而在全球经济风雨飘摇的2008年,从0开始建立让一个企业的经营走上正轨亦是如此。

对桑德伯格来说,2009年可能是她最难熬的一年,当然,桑德伯格可能对此早有预料,毕竟桑德伯格本就是学习宏观经济学出身,也曾经在1999年被任命为财政部长萨默斯的参谋长。但人就是如此,懂得越多自然也更加恐惧,即使早有预见,2008年的经济危机规模几乎超乎所有人想象。

对于此时的Facebook来说,算得上是第一次“唯恐创业未半,而中道崩殂,此诚危急存亡之秋也。”而这种危机,一路顺延到了2009年,我们很难猜测当时的桑德伯格面对2009年Facebook广告收入的惨状之时,心中应当是作何感想。

这点在桑德伯格宣布离职的今天,在Meta举办的那场近7000人参与的,讨论关于桑德伯格为什么要离开的会议上,通过桑德伯格对2009年时Facebook情况的话语,我们似乎可以窥见桑德伯格所面对的究竟是什么样的困境。

“市场崩盘了,整个世界都崩溃了。经济衰退似乎永远不会结束,我们完了。”这就是2009年时桑德伯格自己和Facebook广告部门不少从业者的共同想法。事实上,我们无从得知桑德伯格对未来的担忧是否仅仅源自于市场表现。

根据不少资料来看,彼时的Facebook内部尚且对通过广告完成变现心存疑虑,桑德伯格自2008年初加入公司后,便开始与当时Facebook的高管展开关于收入和广告的辩论,双方一直讨论到加利福尼亚夏季的阳光几乎照在Facebook办公室的时候,才勉强达成一致——Facebook的领导层同意开展广告业务,他们开始“谨慎地展示广告”。

也许是对经济衰退的担忧,又或者是担忧变现状况并不好,内部高管重启对自己通过广告来完成变现这一决策的挑战,在那个事件节点的桑德伯格内心大概是切实存在一些恐慌的。

毕竟一面是来势汹汹的经济危机,另一面是曾经明确对广告权益表达过不满的客户,不难想象,此时坐在会议室里看着广告收入下滑时,脑海中除了对经济衰退的担忧之外。大概只剩下Facebook刚开始接受一些广告投放,又没有取得很好的效果时,很多广告主们想要争取更多权益的画面,就像在MySpace (成立于2003 年的社交网站) 上的电影绿巨人一样,大多数广告客户都想接管Facebook的主页。最终在这些要求被桑德伯格拒绝后,客户非常生气,用拳头猛锤桌子,走出房间,再也没回来。

大概是彼时的扎克伯格尚且充斥着年轻时的热血,“就算这样,我们还是得卖广告、经营公司啊。”于是,扎克伯格开始激励着Facebook人更大胆、更激进。他认为企业的失败分两种类型:一种是制定了雄心勃勃的计划,但没能实现;另一种是制定的计划太过平庸,就算做到了也没什么好处。他总强调,希望Facebook永远也不要遇到第二种情况。

可能这就是扎克伯格的一贯风格,亦如今日Meta一开始对元宇宙充斥着勃勃雄心的根本原因。

桑德伯格加入的3年后,Facebook从130名员工增长到2500名,全球用户从 7000 万增长到近 7 亿。2012年,Facebook上市,她成为Facebook董事会的第八位成员,也是第一位女性董事会成员。

次年,她出版《向前一步》《Lean In》,成为被追捧的女权偶像。桑德伯格鼓励女性通过连接了解外面的世界,自我成就,Facebook「让世界更加开放和互联」目标印在证券文件上。桑德伯格形象和公司形象深度绑定,也相互成就。

到了2014年,根据华尔街日报的数据来看,桑德伯格几乎管理了整个Facebook近43%的员工。甚至成为了一个像Meta帝国外交大臣一样的角色,在一些时候代替扎克伯格会见各种领导人。

2016年12月14日 桑德伯格在特朗普大厦 与候任总统唐纳德特朗普会面时与其他科技高管一起出现

时至今日,在桑德伯格的掌控之下,Meta年收入从大约1.5亿美元增长到去年的1149.3亿美元。在除中国大陆以外的市场,Facebook与谷歌、亚马逊在数字广告业呈现出「三足鼎立」的态势。随着公司员工人数从500人增加到近78,000人,甚至不少评论家都认为,Meta之所以能在巅峰时,拥有近5000亿美金的市值,桑德伯格功不可没。

然而,对于这位登上硅谷权力巅峰的女性来说,她显然没有预见到公司未来几年的巨大危机。

3 时代终会落幕,“王权”没有永恒

一个时代无论如何灿烂夺目,最终仍会落下帷幕。

就像可口可乐的CGO弗朗西斯科·克雷斯波曾拉开了一个轰轰烈烈的CGO取代CMO,一切为增长服务的消费品变革时代,但随着CEO詹姆斯·昆西完成全品类革新,公司业绩重新开始增长,弗朗西斯科·克雷斯波就在短短2年时间之后退休,也许他开始重新重视品牌,又或许是不需要一个职能上“可‘逼宫’CEO,下可掌控公司全局,大权独揽”的CGO。

显然,可口可乐CGO的时代落幕了,最终可口可乐最终选择重设CMO。

可口可乐新任CEOJames Quincey

对于桑德伯格而言,也是如此。Facebook不可避免地走上了一条注定要与桑德伯格分道扬镳的新路。最终,不出所料在2022这个悲剧性的年份,桑德伯格与扎克伯格的信任似乎终于走到了尽头。

彼时23岁的少年,终于在这个“监护人”的看护下不可避免地成长起来,桑德伯格与Meta地绑定在过去或许是她、公司和扎克伯格相互扶持成长的纽带,但最终,这一纽带不可避免地变成了套在她脖颈之上,致命的绞索。

似乎,桑德伯格最终又回到了2008年从Google出走之时所面临的尴尬境地,“少年天子”已经不再是那个满腔热血的年轻人,扎克伯格有自己的理想、野心、抱负以及对公司未来的新规划。

Facebook这一更名为Meta的“王朝”似乎也到了不得不变革,不得不改变的时候。于是,过去房间里唯一的成年人,王朝“太后”,公司的监护人,帝国的设计师,桑德伯格也到了不得不离开自己努力构建的的帝国之时。

但事实上,王朝总不是这些年才变得让桑德伯格感到陌生的,随着人们对隐私日益高涨的追求,Facebook作为全美最大的社交平台,必然会成为用户眼前最显眼的标靶。Facebook掌握着用户太多太多的信息,社交关系网、收入、爱好,以及一个非常庞大的隐患——政治倾向。

当然,在2014年移动互联网的精准广告真正发展起来之前,用户对于隐私或许会有所担忧,但谁也不知道这些数据能够做到什么地步,彼时的桑德伯格依旧大权在握,每年近50%的收入增长掩盖了所有可能存在的问题,对桑德伯格如此,对每一位手持Facebook股票的高管或是股东亦是如此。

直到2016年美国总统大选开始,人们忽然意识到Facebook的快速成长,已经足以对政治产生深远的影响。而接下来发生的一切,也成为了扎克伯格和桑德伯格信任裂痕产生的开端。

一方面,不少媒体报道称桑德伯格之所以会在2016年公开支持希拉里·克林顿,是因为希拉里将会在组建内阁时,将会让桑德伯格出现在财政部长或者商务部长的候选名单上。

另一方面,随着大选结束,唐纳德·特朗普这位“懂王”的上台,迅速的就成了扎克伯格与桑德伯格之间裂痕的催化剂。因为,当时有不少传言宣称俄罗斯正通过Facebook用来操纵和干预政治情绪。

他们采取干预的其中一个手段,是一场覆盖Facebook、Twitter、Reddit、YouTube 等社交媒体的运动:被称为「水军基地(Troll farm) 」的俄罗斯互联网研究机构,创建了数千个媒体账户「水军」,捏造文章和虚假信息,并在社交媒体上传播。这场对美国大选的干预行动从2013年持续到了2017年。

而桑德伯格也尝试用一些政治手段,试图淡化这一史称“通俄门”的事件。

除此之外,更大的麻烦在于实际上第一批察觉到数据和账户异常的不是别人,正是Facebook的前首席安全官亚历克斯·斯塔莫斯的团队。据报道,他与Facebook 的总法律顾问科林·斯特雷奇 (Colin Stretch) 共享了有关发现,随后,斯塔莫斯独自行动,组织团队开始审查俄罗斯在 Facebook 上的活动。

但他的行动并未获得Facebook高层「同意」。桑德伯格对这样的行动不满,她说,“在未经批准的情况下调查俄罗斯的活动,会使公司在法律上暴露无遗”。

更为尴尬的事情则在于,2015年时,桑德伯格的丈夫意外去世,或许是因为这点让她难以全身心的投入工作,又可能是过去政客的经历让她难以下定决心自揭疮疤。而此时的扎克伯格显然依旧信任桑德伯格,除了技术层面的问题,扎克伯格极少关心其他问题。

虽然如此,扎克伯格和桑德伯格,两位主要领导人,还是决定继续对俄罗斯活动的关注和研究,并为此创建了一个叫Project P 的小组。

但据报道,在决定“是否公布他们的发现”时,以桑德伯格为代表的一些领导人又退缩了。他们害怕被特朗普为代表的共和党人指责站队,毕竟前不久其还在为希拉里公开站台表示支持,又害怕偷偷撤下那些虚假界面会被用户觉察,让用户觉得自己被隐瞒和欺骗。

根据此后的研究报告,俄罗斯人在2016年竞选期间创建了470个Facebook帐户,而在这些帐户中,有六个内容至少被共享了3.4亿次。

不少媒体将这一举动称之为:典型的政客行为。但无论如何,选择隐瞒如此巨大的问题,显然不是什么好选择。

但他们依旧这么做了,直到2017年9月,距离桑德伯格等人知道此次「入侵」的 10 个月后,Facebook 才做了一个「不显得那么严重的披露」。但不少媒体显然不打算就此放过Facebook这个潜在的,争夺用户注意力的潜在竞争对手。

此时的桑德伯格,再度发挥了其作为一个政客的本能——游说、引战和甩脱罪责,毕竟对美国政客而言,黑历史从来不是大问题,问题永远是没有历史。

于是,一方面与议员加强交流,希望他们减少对Facebook的公开攻击,另一边加大与Definers Public Affairs 的合作,这家咨询公司致力于将政治竞选的策略应用于公关。随后他们的策略有了一些变化,除了发布本公司的正面内容外,Facebook开始抨击竞争对手。

但到了2018年,政治手段恐怕不会再起作用了,包括纽约时报、华尔街日报在内的多家媒体公布了一个炸弹般的消息,3月,有关剑桥分析公司丑闻的细节浮出水面。这家数据分析公司收集了8700万Facebook用户的数据,并在2016年大选期间将其用于定位选民。

于是剑桥分析事件,就如同一颗核弹在Facebook面前爆炸,麻烦就在眼前。也正是在这段时间,数十篇抨击苹果、谷歌不良商业行为的文章,出现在一个叫NTK Network的网站上。而 NTK,是与 Facebook 展开深度合作的Definers的附属机构。

于是用户的愤怒可想而知,但正如我们在开篇中说的那样,商业世界里站在聚光灯下的永远是CEO,人们的愤怒往往也针对CEO,无论这些事件中扎克伯格扮演了什么样的角色,桑德伯格也曾代表公司在参议员情报委员会上作证。

但随着扎克伯格出现在国会的听证会上,最终用户还是将绝大多数火力集中到了扎克伯格身上。

在事件发生后,根据当时的报道来看,扎克伯格将剑桥分析丑闻的后果归咎于桑德伯格,并告诉她,她应该更积极地处理“麻烦的内容”。随后,《华尔街日报》就爆出在与扎克伯格会面后,桑德伯格告诉朋友,她担心自己是否会继续在Facebook 工作。

Facebook 的高管一再承诺在清理平台方面做得更好,但该公司还有很长的路要走。

显然,桑德伯格身上还有一个标签:女权主义者。过去这个标签以及其在Facebook的地位,为桑德伯格带来了无数追随者,随着事件的爆发,一部分人调转枪口开始攻击桑德伯格,另一部分人,开始为桑德伯格摇旗呐喊,认为她成了公司问题的“背锅侠”,扎克伯格对她的批评完全是出于对职场女性的歧视。

随后,Facebook就就进入了多事之秋,反垄断、隐私法案、接连不断的隐私丑闻,以及大批员工的离职。

其中就包括曾经的全球化商业副总裁卡洛琳·艾弗森,值得注意的是,全球商业化副总裁的工作中非常重要的一部分职责,就是充当Facebook与平台广告主之间的联络人,倾听他们的需求,并向其传达任何可能影响到他们业务的变化……当然,还有在不断爆发丑闻的情况下,安抚他们的情绪。

有趣的是,过去负责这一岗位的卡洛琳·艾弗森,曾就在2016年因为错误计算视频丑闻指标,剑桥分析事件,干预选举,最终在去年夏天被广告商大范围抵制,而卡洛琳·艾弗森不出意外的成了这些事件的终极背锅侠,黯然离开了Facebook。

除了卡洛琳·艾弗森这个可能是桑德伯格这一内部背锅侠的背锅侠之外,从2021年9月开始的第一周,Facebook的人员变动几乎就一直没有停下来。Facebook全球营销副总裁兼首席创意官马克·达西 (Mark D’Arcy) 宣布将在9月7日离职,艾弗森则在6月就离职,而此前负责Facebook“蓝色应用”的菲姬·西莫 (Fidji Simo) 则也在7月离职加入Instacart,随后艾弗森也与她一同加入该公司。以及,在今年3月,Facebook的CRO 大卫·费舍尔 (David Fischer) 也早已宣布其计划在今年年底离职。

这些几乎都是在Facebook工作了超过10年的老卫兵。

除了这些人之外,还有许多过去曾担任要职的人正在离开Facebook及其应用程序家族,其中包括罗伯·莱瑟恩 (Rob Leathern) ,他在离开Facebook后加入谷歌,担任产品、隐私和数据保护副总裁;Facebook前欧洲、中东和非洲地区游戏高级总监Damian Burns跳槽到Twitch担任 EMEA 高级副总裁;以及Facebook前VR和AR项目副总裁麦克·维多 (Mike Verdu) ,也转向跳槽到Netflix担任游戏发展副总裁。

到这一阶段,不管桑德伯格是个背锅侠,还是真的接连做出了错误的决策,可以确定的是,此时桑德伯格管理的员工占比也开始不断下降,她与扎克伯格之间的裂痕已经越来越大。

但就像我们说的,这些只能算是丑闻,只要不要脸,抗一抗总是能过去的,毕竟真正的大麻烦在于,由于收入结构过于单一,所有营收都来源于广告收入,Facebook这一商业帝国的发展问题也开始凸显,Facebook已经到了不得不变革的时候,随着Facebook正式改名Meta并准备权利开启元宇宙转型之时,压垮骆驼桑德伯格的最后一根稻草终于落下了,此刻桑德伯格正式进入了离开Meta的倒计时。

“桑德伯格要么跳船,要么被推下船”,“华尔街日报”的这句话或许残忍,但也反映出了微妙的现实。

4 变化从未停止:未来未至,危机已现

于是不少传言都表示,桑德伯格曾不止一次的对元宇宙与广告的结合一筹莫展,对此时的桑德伯格而言,她与公司的矛盾已经不仅仅局限于和扎克伯格之间不再像过去一样通力合作,或许是即难以处理好眼下的多事之秋,又难以跟上未来的Meta的脚步。

毕竟,2016年Facebook之春到来之后,这个美国互联网的蓝色巨头一直以来都不好过,而到了今年,命运似乎打定主意要给桑德伯格的商业生涯画上一个颇具宿命轮回意味的圆弧。

2001年桑德伯格加入Google,在接下来的7年时间里,桑德伯格几乎从0设计了互联网时代数字广告代表企业的商业化逻辑,在2008年,金融危机、内部矛盾重重地情况下出走Google,加入Facebook,并在接下来的14年时间里,从0创造了移动互联网时代最具代表性企业的整体框架。在2022年,相似的全球金融衰退,相似的内部矛盾重重,桑德伯格似乎又到了不得不离开Facebook的时候。

最终,她的权利被拆分给三个不同的负责人,就像扎克伯格在内部会议上说的一样,我们有必要把“业务职能”跟“产品职能”整合起来,不再把它们视为相互独立的两个分支。哈维尔·奥利万将出任公司下一任COO,届时所有业务职能、广告产品部门、商务、商业通讯与支付,乃至公司首席商务官Marne Levine和全部Meta业务组都将由他领导。

相比之光彩夺目,似乎永远活在聚光灯之下,在Ins上拥有近90万粉丝的桑德伯格,奥利万看起来与其性格几乎完全相反,只有区区14个关注者的奥利万,几乎可以被认为是一个在离开Meta园区后,就会变成无名小卒的典型“影子”。

哈维尔·奥利万

就是这样一个在中文互联网上几乎找不到照片,不少网络百科甚至直到他被任命为COO后才紧急在百科上更新了“哈维尔·奥利文 (Javier Olivan) ,Meta (Facebook) 首席运营官。”这样干巴巴一句话的人,扎克伯格却曾宣称奥利万是Facebook历史上最有影响力的人之一。

得益于奥利万低调的性格,相比活在聚光灯下的桑德伯格,奥利万所遭受的舆论压力显然要小的多得多。不少海外媒体在报道奥利万将接任桑德伯格职务时,都不约而同地用了一句相似的话——认识一个社交媒体中,你从未听闻的强大高管。

除了低调之外,不少曾经与奥利万共事过的人,都在接受媒体采访时,将其描述称一个受人尊敬、低姿态、注重细节的执行机器。这个比桑德伯格还要早一年来到公司的关键先生,显然在这一个成为了“天子亲政”后扎克伯格推举的第一位“顾命大臣”。

对于此刻的奥利万而言,他的工作可能听上去远远没有桑德伯格刚加入Facebook时那么困难,毕竟Meta现如今已经算得上世界上最成功的互联网公司之一。甚至,他的升值,都颇有几分火线提拔,救火队长的感觉。

仔细想来,现今Meta业务面临的困境可比当年桑德伯格面对的问题大多了,彼时的扎克伯格和她的蓝色应用Facebook尚还能算是美国青少年偶像,但时至今日,Facebook对于青少年而言颇有几分“老态龙钟”之相。

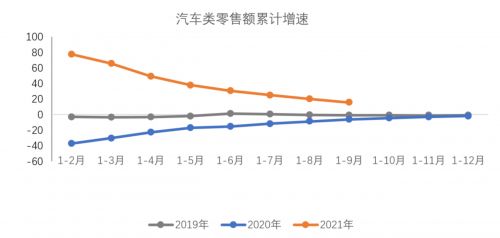

在业务层面,从2016年至今,几乎年年不断的巨大丑闻,以及苹果、国会、用户对隐私层面的严格限制,反垄断更是就像一柄悬在Facebook头上的达摩克利斯之剑,到了桑德伯格即将离任的今年,Meta在元宇宙上的巨大投资尚未见到回报,但广告收入却在各式各样的问题之下不断衰退,公司的股价更是惨不忍睹,仅在今年一年就下跌超过40%。更何况,TikTok正在背后紧追不舍,他们吸引的恰恰还是Facebook最需要的年轻群体。

再加上包括Frances Haugen这样的离职员工,正在不断地对社交媒体的危险发出警告,无论他们出于何种目的,但对Meta而言,这都是一个需要耗费巨大精力才能处理的,不间断的公关危机。

以上的每一项都可能都需要有一个能独当一面,且付出大量时间和精力的人来承担相应的责任。

更为关键的是,对于此刻的Meta而言,变革就在眼前,元宇宙的未来尚未到来,但眼前的危机已然刻不容缓。我们大抵是能想象的,扎克伯格想来是必须要把所有不一样的声音都消灭掉,让更专业,且只为公司考虑的一个人来负责处理所有的对外舆情,并任命一位拥有足够有能力的,更加传统的COO,来整顿内部,来达成把“业务职能”跟“产品职能”整合起来的重任。

而这个人非奥利万莫属,这位比桑德伯格还早一年来到公司的领导者,显然像他的传奇前任一样深受扎克伯格信任,毕竟在2017年庆祝奥利万在公司工作10周年的帖子中,扎克伯格表示,奥利文是“能够可靠地解决我们面临的任何重大挑战的人之一”。即便在短期内,奥利万最大的挑战,可能就是消除他的前任传奇领导者桑德伯格离职后,人们对Meta的担忧,即便不少人都宣称桑德伯格对内部的影响力已经在近年来逐渐减弱。

除此之外,奥利万的上台也在某种程度上宣誓了Meta会将目光重新放回到用户增长之上,就像在面对外界对桑德伯格离职时,扎克伯格所说的一样,桑德伯格的离开,绝不意味着Facebook放弃广告业务。

相反,如果仔细研究奥利万的履历就不难发现,奥利万之所以能在桑德伯格初到Facebook熠熠生辉的那些年,积累足够的权利,与其迅速扩大了Facebook的用户基数,并使得Facebook增长团队迅速曾为公司内部极为强大的运营部门分不开关系。

或者从某种程度上来说,前些年在国内互联网流行至极的所谓增长黑客,其本质便是奥利万一手搭建起来的增长模型。从这里来看,恐怕桑德伯格的传奇军功章,也有奥利万一半。

随后,奥利万开始负责整个Facebook的国际化业务,并在随后收购了一家名为Snaptu的以色列初创公司,并运用他们的技术改造出Facebook Lite,让Facebook能够在不需要高速网络和强大性能的前提下运行。并开发出多语言支持功能,最终让Facebook走进了许多第二和第三世界国家。实际上,奥利万在成为COO之前,担任了一个非常著名的岗位——Facebook的CGO。

现在,我们再来看奥利万与扎克伯格之间的关系,很可能就像是可口可乐的CGO弗朗西斯科·克雷斯之于詹姆斯·昆西,扎克伯格对Meta这一庞大的公司有了新的方向,而奥利万就是那个最终要帮助扎克伯格实现梦想,完成战略的奠基人。

最终,奥利万大概率需要在Facebook彻底转向元宇宙之前,运用它强大的增长能力,稳定住包括Facebook在内的一系列应用的用户数量,对抗来势汹汹的竞争对手,并想办法提升近年来不断下滑的广告收入。同时消弭桑德伯格对Meta的影响力,或者说消灭桑德伯格时期人们对Meta的映像。

以及,在未来元宇宙时代真的到来之后,再度帮助Meta吸引全球数以亿计的用户,或是像桑德伯格一样,在新时代到来前的那个黎明,如现在一样低调的,静悄悄的离开Facebook。

事实上就目前而言,对照Meta所面临的困境,以及奥利万的履历来看,除了公共舆情之外,他几乎是应对现在问题的最好选择。

也许未来奥利万也有不得不跳船的一天,但就目前来看他确实是Meta这一商业帝国转向之时,最为合适的“顾命大臣”。

关键词: 可口可乐

营业执照公示信息

营业执照公示信息