1964年,布莱索(Bledsoe)提出了世界上首个人脸识别算法,该算法以链码为特征进行人脸识别,一脚踢开了真正意义上的自动人脸识别技术研究的大门。

20世纪70年代,在计算机技术、图像处理技术、人工智能和大数据等诸多学科的快速发展下,2D人脸识别算法诞生。2D人脸识别算法孕育了2D人脸识别技术系统,而继承了2D人脸识别技术自然识别过程的3D人脸识别技术则同时具备了高效率与高识别正确率。

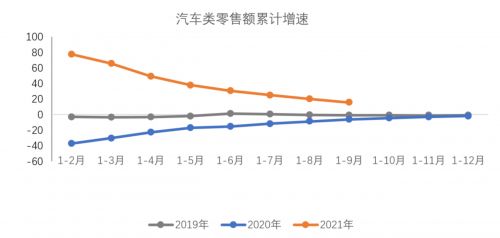

当下,人脸识别技术已经嵌入到人们生产生活的各个方面,在财务行为、工作场所监督、安全防控等领域得到普遍应用。从2015年到2019年,人脸识别、视频监控的专利申请数量从1000件飙升到3000件,其中四分之三在中国。MarketsandMarkets咨询公司研究预计,到2024年,全球面部识别市场规模达70亿美元。

但是,在人脸识别的迅猛发展的另一端是人脸识别频发争议的民意滔滔。2019年,Ada Lovelace研究所(Ada Lovelace Institute)的一份调查发现,55%的受访者希望政府限制警方使用该技术。受访者对其商业用途也感到不安,只有17%的受访者希望看到人脸识别技术用于超市的年龄验证,7%的人赞成将其用于追踪顾客,4%的人认为将其用于筛选求职者是适当的。

产业、技术和民意的背离也把人脸识别推向谈论的风口,而当我们谈论人脸识别时,我们又在谈论什么?

人脸识别下的隐私代价

不论是人工智能还是5G下互联网的高速发展,都是以大数据为基础的。于是,现代生活在许诺人们更多便捷的同时,也留存了人们更多的行为数据。这些数据在互联网记忆中不断累积,成为了监测人们行为的工具。凡“私”皆“隐”成为过去,人们在大数据时代下都被迫成为“透明人”。

而人脸识别技术的兴起,面部信息的让渡又给“透明人”增添了筹码。在人脸识别场景下,用户让渡的隐私可能不仅仅是个人的面部几何特征,面部信息中包含的年龄、性别、情绪特征等元素也可能被识别与记录。

市场调研机构Kantar Millward Brown曾使用由美国初创公司Affectiva开发的技术,评估消费者对电视广告的反应。Affectiva会在经允许的情况下录下人们的脸,然后用代码逐帧记录他们的表情,从而评估他们的情绪。

其创新部门管理总监格拉姆·佩吉(Graham Page)表示,通过人脸识别监察表情,能得到更丰富的细微信息,甚至能准确地看到广告的哪一部分是奏效的,以及勾起了什么样的情绪反应。

事实上,相关技术在人工智能与深度学习背景下已变得越来越可靠。对人脸信息的识别,可以挖掘出其他的个人隐私信息。如果在互联网中将面部信息与兴趣、性格、消费习惯甚至行踪轨迹等信息进行串联,那么个体的信息画像将会有更加直接与清晰的轮廓,在互联网记忆中会形成一个不断成长的数据自我,从而成为巨大的安全隐患。

在线上,带有个人“头像”的数据在网络空间中无线延伸;在线下,无处不在的摄像头与人脸识别相结合,使个体活动处于高度监视的环境中,真正使人类陷入“隐私裸奔”的困境,进一步增加了个人隐私保护的难度。

另一方面,当人脸识别技术广泛应用于我们生活的各个方面时,人脸信息后续的存储和使用问题却仍是个谜。

距离“人脸识别第一案”已经过去将近一年。郭兵是野生动物世界的年卡会员,2019年10月,他收到短信通知:“园区年卡系统已升级为人脸识别入园,原指纹识别已取消,即日起,未注册人脸识别的用户将无法正常入园。”

郭兵认为,面部信息系个人敏感信息,野生动物世界单方面违法修改服务条款,于是要求退还年卡费用。在协商无果后,郭兵一纸诉状将野生动物世界诉至法院。而这绝非孤例,从北京地铁刷脸安检到监测记录学生课堂动态,在过去一年中人脸识别频频引发争议。

在人脸信息的不当应用中有两个突出问题。首先,存储人们面部信息的组织本质上是具体的人在运作,即大量身份指向性极强的人脸信息是由一部分人掌控的。这部分人将如何使用我们的个人数据,会不会因为一己私欲而违规操作,都无从得知。

其次,人脸识别要通过特定的代码进行翻译、筛选,这种代码的操作自然有被黑客入侵的可能性。而随着人脸伪造技术的发展和反实名制产业链条的日趋成熟,破译人脸信息,用“假人脸”顶替“真人脸”已成为可能。

于是,有了人脸照片和系统识别的人脸特征,就可以捕捉相关的人脸特征信息进行针对性的训练。如复制人脸图像,包括来回转动或者眨眼等,通过使用他人的面部信息开启对应的服务。

此前位于美国圣地亚哥的一家人工智能公司就用一个特别制作的3D面具,成功欺骗了包括微信和支付宝在内的诸多人脸识别购物支付系统。尽管支付宝和微信都作了紧急回应,表明公司内不存在任何因为类似技术被盗的案例。但是显然,随着3D打印技术的日趋成熟,人脸识别系统被“假人脸”攻破的风险会急剧增加。

当我们谈论人脸识别时

人脸并不是每个人秘而不宣的隐私,事实上,我们的容貌在社会关系和人格发展中扮演着举足轻重的角色。正因如此,蒙面才往往和不可信任、危险人物等负面印象密切相关。德国、意大利、法国、纽约、香港特区相继出台在公共场所或公众集会中禁止蒙面的法律,也彰显出公共空间中人脸的公共性。

但公共性并不意味着匿名性的消失。区别于鸡犬之声相闻的由熟人构成的传统社会,作为由无数原子化个体构成的现代社会,个体更表现出了一种匿名性:尽管个体对其面貌、行踪、言论毫无隐藏,但个体本身依然拥有他人对其视而不见、听而不闻的自由。在地铁中、饭店里、街道上、电梯间等公共空间,人与人之间的“礼貌性不关注”也早已成为社会基本规范。

但是,随着信息技术的发展,包括人工智能、人脸识别在内的新兴技术把我们推进了一个“数字人权”的新时代,而“数字人权”又兼容着积极和消极的双重面向,这也冲击着公共空间下的人们陌生感和匿名性。

数字人权的积极面向意味着国家对数字人权的推进和实现应有所作为。在人们几乎无法回避和逃逸出网络化生存的背景下,互联网如同交通、电力、自来水等一样,成为一项公众必不可少的基础设施。

因此,数字人权要求国家要有所作为,国家有义务和责任建设好互联网基础设施,做好所涉的硬件和软件工程建设工作,以及提供基于这些软硬件而延伸和发展起来的各项“互联网+”公共服务。

数字人权的消极面向则意味着人们在大数据时代具有“独处的权利”。在任何个体接入互联网并拓展自己的生活空间的时候,人们仍有不被审视和窥探的权利、自己的身份在无关国家和社会安全的情况下不被识别的权利、自己的生活方式不被干预的权利以及自己的人格利益不被侵犯的权利。在不侵犯国家、社会和他人利益的前提下,每个个体都会倾向于提高做自己想做事情的能力。

这种“独处的权利”使个体享有不被干涉的“消极自由”,展现和发展出自己的独特人格,保证了社会的包容和多元,让外表与众不同(如少数民族、外国人、残障人)或行为离经叛道者免受歧视。

就如德国社会学家亚明•纳塞西所言,社会由此才可以承受因社会转型带来的不平等和不公正。“因为它依赖隐形性,而不是可见性;依赖陌生感,而不是亲密性;依赖距离,而不是亲近”。就此而言,“社会团结建立在陌生感之上”。

然而,日益增多的摄像头和经由算法、大数据驱动的人脸识别使得人们从“匿名”走向“显名”,陌生感消失了,但熟人社会的亲密感和安全感却并未回归。

人脸识别技术的应用可能形成对特定群体的歧视,比如一些具有特殊面部特征的群体或者通过面部信息识别出其他特殊信息的群体就可能成为重点关注的对象。这是因为,无论基于何种算法的人脸识别,都依赖于大数据,但是大数据并非中立。它们从真实社会中抽取,必然带有社会固有的不平等性、排斥性和歧视性。

已有研究表明,在人脸识别中存在种族偏见。在机场、火车站等人脸识别应用情景中,部分群体的面部信息可能由于系统的算法偏见无法被正常识别,这些无法被识别的人就不得不接受工作人员的审问和例行检查。除了在对个体面部扫描时存在偏见与误判外,在面部识别后所享有的服务中也可能存在歧视。

于是,在刷脸时代,曾作为人际交往和构建信任的通行证的人脸被摄像头等设备自动抓取后生成数字图像以识别、认证或核实特定个体,成为识别与被识别的工具。

人脸背后的人格因素及其所承载的信任与尊严等价值被稀释,被技术俘获并遮蔽。计算机技术和新型的测量手段,成功地将一个具有独立人格的人,变成一系列的数字和符码。此时,识别的是人脸,得到的是数据,贬损的是信任,这正是人脸识别可能震动世界的现实危机。

事实上,在考虑人脸识别技术时,我们不仅应该思考什么是合法的,还应该思考什么是道德的。当下,人脸识别已经给社会治理带来严峻的挑战。其在应用时涉及到的重要个人信息和对数字人权实现的影响,都提示我们应真正找到人脸识别的正当性边界,提醒我们做到审慎适用。

面对人脸识别技术,我们既要以积极的态度面对科技的进步,使其有利于国家治理体系和治理能力的现代化,更要谨慎地面对其可能给现代社会带来的新风险。既不能让技术自身不受任何限制地发展,也不能让应用该技术的产业“野蛮生长”。或许,我们只有在不同场景下细致辨析其风险所在,才能更好地控制它、驯化它,使之始终不离科技为人的正道。

(千寻专栏 陈根)

关键词: 人脸识别